森と私たち

そのつながりを

つたえたい

さかね ひであき

はじめに

パート1 生き物とわたしたち

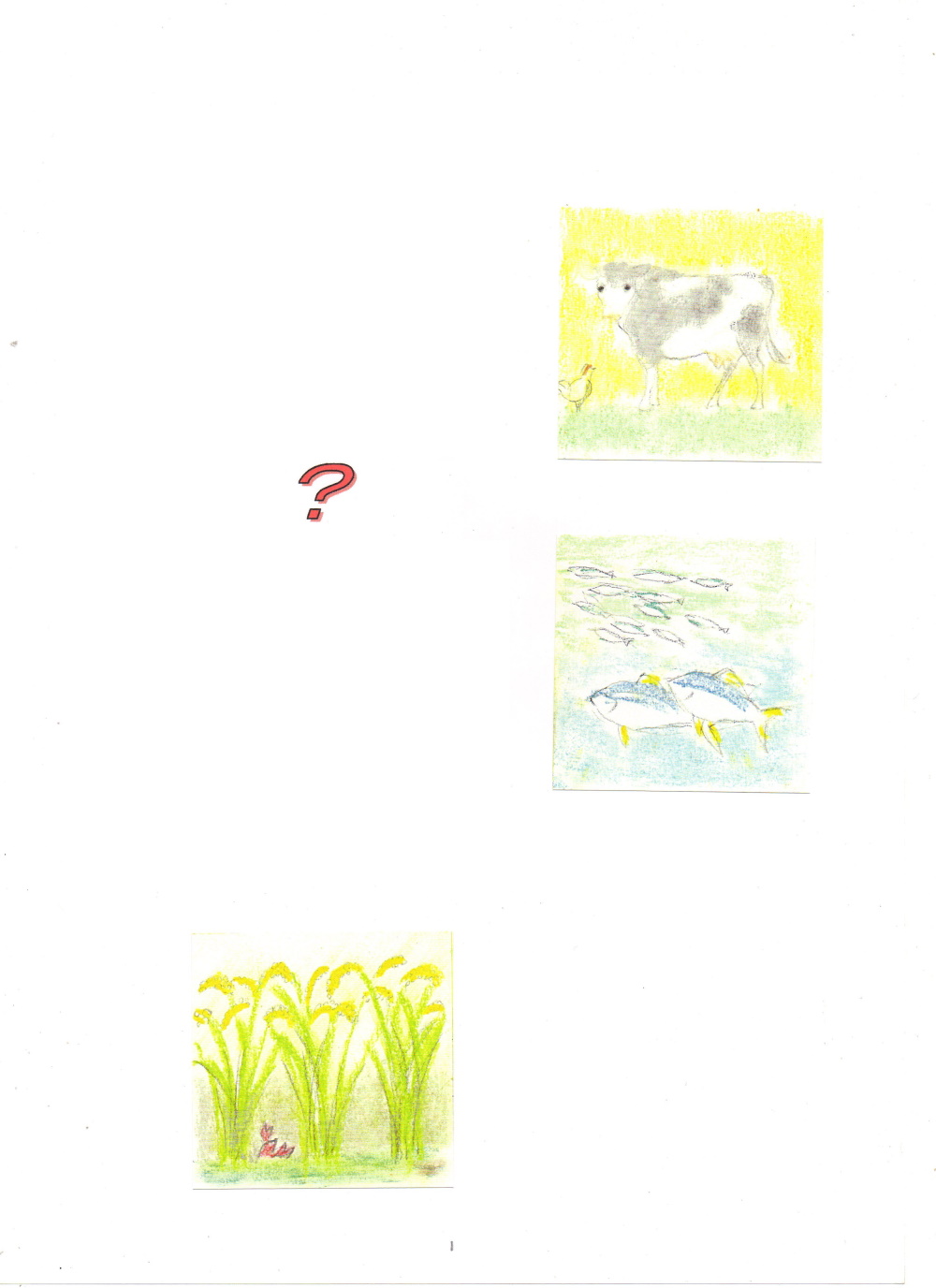

わたしたちのまわりにはどんな生き物がいるだろう?

ペットのねこやいぬ?うさぎ?

ことりやハトやカラス? 木も思いうかべたかな?

そして

もっと遠くにいけば、ウマやウシやブタ、カエルやヘビ、海にはサカナがいっぱい。

そうそう、動物園にいけば世界の生き物がいるね。こんなにたくさんの生き物のなかで、

わたしたちにとって手に入らないとすぐ困る生き物は何かな

きれいな花?

かわいいペット?

でもそのまえに、わたしたちは何か食べないと生きていかれないんだよね。

いつも食べるご飯やパン、

ミルクやバター。

そして、肉やサカナや野菜。

お料理はみーんな、生き物から作られる。

たとえば、ご飯は?パンは?ミルクは?バターは?

ハンバーガーは?ラーメンは?お寿司は?

サラダは?アイスクリームは?

何でできているか、考えてみたかな?

わたしたちは、毎日いろんな植物と動物を食べていきているんだよね。

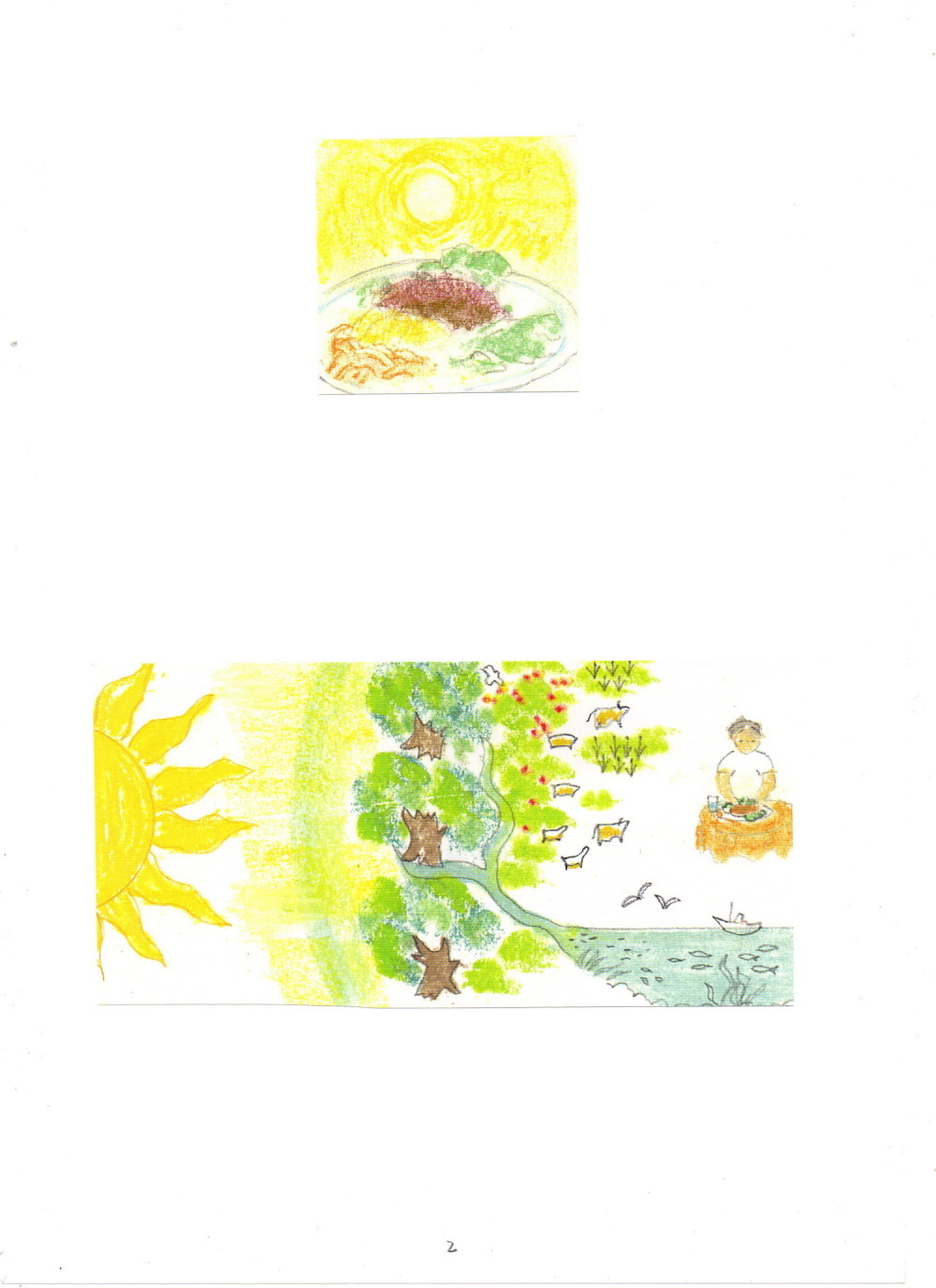

パート2 太陽と私たち

わたしたち人間は、植物と動物を料理して食べて生きる動物なんだ。

では、ウシやトリの体は何でつくられるんだろう?

こたえは植物だ。

ほとんどの動物の体は、植物を食べて作られるんだ。

なかにはライオンのように他の動物を食べていきる動物もいるけれど、ライオンが食べる動物はほとんどが植物を食べる動物だから、ライオンのからだも元は植物でできていることになるよね。

わたしたちは植物も動物もたべるけれど、わたしたちの体も元は植物でできているんだ。

さて、それではわたしたちのからだの元になっている植物は、どうやって生きているんだろう?

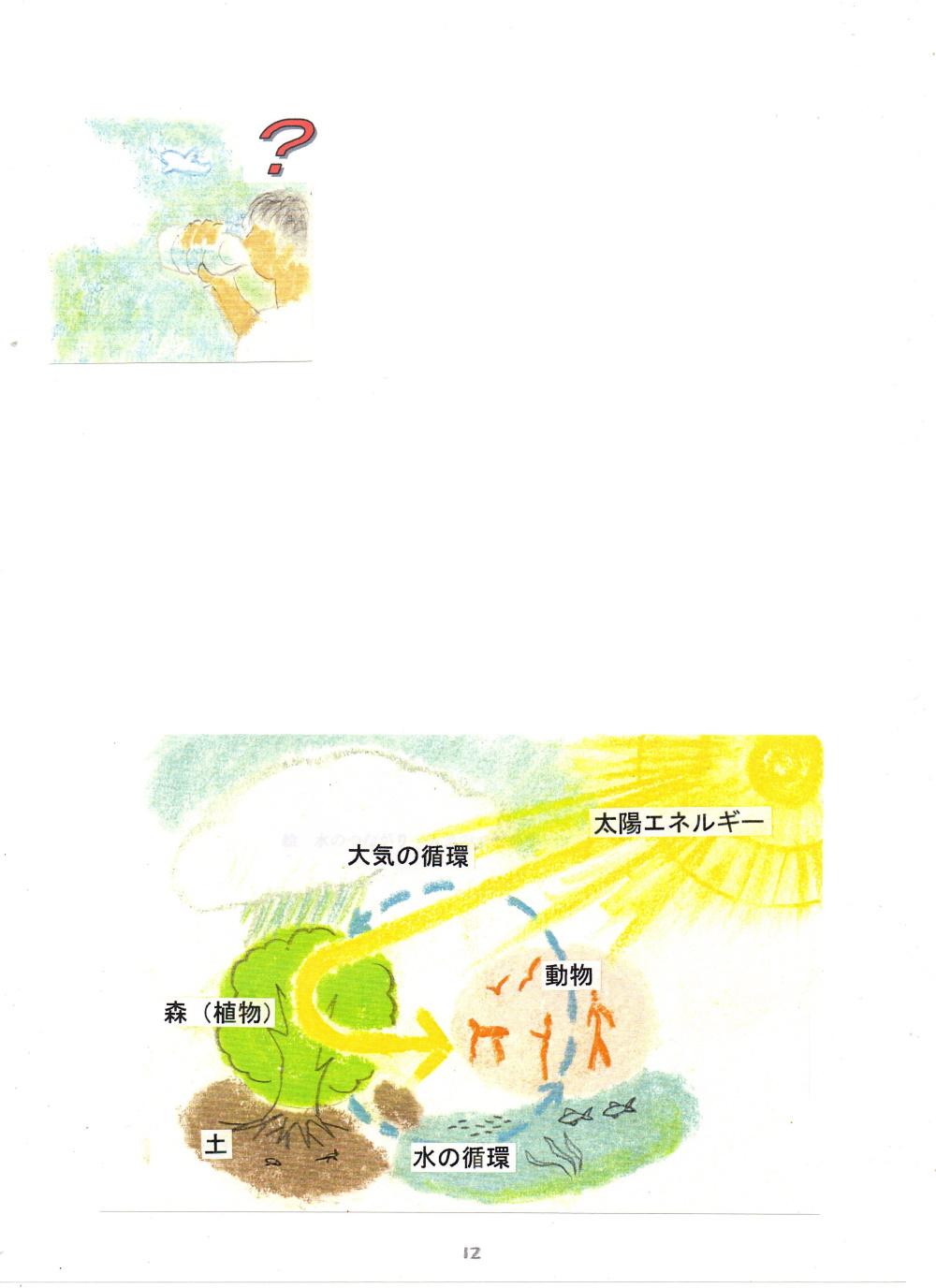

植物は草も木もみんな太陽の光と水と炭酸ガスで、自分の体を作り、そのとき酸素も作ってくれる。

だから、ここが大事なんだけれどわたしたち地球に生きる動物は、みんな太陽のエネルギーが最初に植物の形になって、それが姿を変えたものなんだ。

じつは植物は何億年もの昔から、この地球上に動物が現れるよりずっと前から存在して、今でもつづいているいろいろな生命の元であり、むずかしい言葉では「第一次生産者」と呼ばれる。

第2話 森のひみつ

パート1 森と土

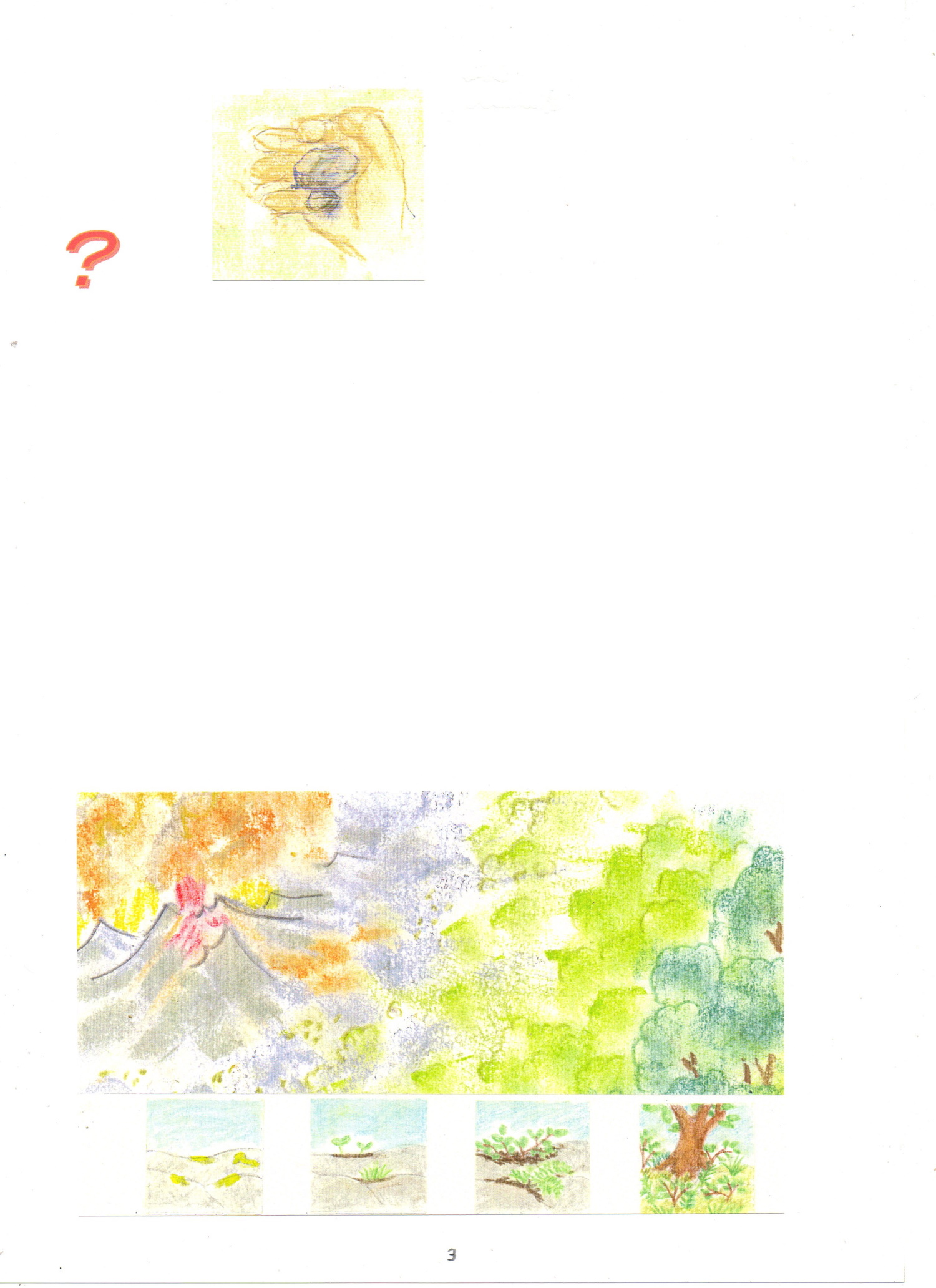

道ばたで小石をさがしてみよう。大きいの、砂のように小さいのがある。そして水で洗うと色や模様もいろいろ見えてくる。でもこれは土かな?

答えはノーだ。

これはわたしたちが住んでいる地球という星の星くずなんだ。では土ってなんだろう。

ほとんどの植物は土に根を張って生きている。だから植物が元になっているわたしたちの体にとって、土はとても大切なものだ。でも土はこの地球に元からあったわけではなくて、土も植物がつくりだしたものなんだ。

どうしてかというと :

植物は何十億年の昔、太古の海から陸上に出てきて広がったと考えられているけれど、そのころの地球の陸地は岩ばかりの大地だった。岩くずや火山灰や砂もあったと思われるけれど、こういうものは鉱物土層といって土ではないんだ。

植物はまず菌類や、コケのようなとても小さな姿で岩の上にくっつき、長い長い時間をかけて枯れては自分の死骸を土台にして生まれ変わってきたんだ。やがて草や木へと発達すると、こんどは根で岩を砕き落ち葉や枝など自分のからだを地面に落として、それを微生物の力を借りて分解したのが土なんだ。

こうして植物は自分のからだを土に変えながらどんどん厚い土の層をつくり、大きな群れになって最後には森になるんだ。森は菌類やコケ類から始まった植物が、長い時間をかけてたどりつく完成された姿だ。

その姿は、上から高木層、亜高木層、低木層、草木層、コケ層となっていて、その下には根っこと微生物がいっぱいの土の層がある。これらが、鳥類、哺乳類、爬虫類、昆虫類など多くの生きものを育てている。だから完成した森は、全体が生きもので、生命を生み出す工場みたいなものなんだ。

森が今もせっせと作っている土の層は、上から「落ち葉や枝が積もった層」、その下が、「落ち葉などが分解した有機物が鉱物土層とまじりあった層」であり、さらにその下は「有機物がほとんどない鉱物土層」、その下は「地球の大地そのものの母材層」となっている。

このような土の層は、森の根にまもられてスポンジのように水をたくわえ、その水は森がつくった養分とともにやがて少しずつ下へ流れ出す。だから森はみどりのダムとも言われ、洪水を防いでくれるし、その水はわたしたちや、動物の飲み水となり、田んぼや畑の作物を育て、最後は海にまで栄養をはこんでプランクトンを育て、魚などたくさんの海洋生物が繁殖する環境を作ってくれているんだ。

でも、そればかりじゃない。わたしたちが使っている石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料も、太古の森や海洋生物が原料になっているん

だ。

パート2 森と地球

こんなすごい仕事をする森、そしてわたしたちの生活をささえてくれる森は、この地球の上でどんな場所に生きているんだろう。

じつは、無人島をみればわかるように、ほとんどの場合海岸から山の上まで森は全部に広がろうとするんだ。

けれど、実際には気温と水分の条件で、植物の種類や大きさが変わり、砂漠やステップのように森になれない場所もある。

森の基本パターンは、熱帯で雨の多いところでは「熱帯雨林」、 温帯では「温帯雨林」や「常緑広葉樹林」、すこし気温が下がると「落葉広葉樹林」、さらに気温が下がると森は消滅してハイマツなど低い植物になり、もっと寒いところでは草やコケや菌類だけになる。

高い山に登るにしたがって森が無くなり、高山植物になるのは、地面が高くなるからではなく、気温が低くなるからなんだ。

南極へ向かって変わっていく植物のすがたを「水平分布」、いちばん低い海岸からエベレストの様な高い場所へ向かって変わっていく植物のすがたを「垂直分布」と言うのだけれど、植物を変化させるのは気温だから、水平分布も垂直分布も同じようになるんだ。

たとえば、北アルプスの高山地帯にあるシラビソ、トドマツなどの針葉樹林は北海道の北のはずれにある礼文島では普通の低い丘に生えている。

そして北アルプスで針葉樹林より低いところにあるブナ、ミズナラなどの落葉広葉樹林は礼文島には生えられない。

パート3 森やわたしたちが生きられる世界

宇宙から写した地球の写真を見てみよう。

美しい水色や白の中で緑色に見えるところが植物が生きている陸地で、森ができているのはその一部だ。

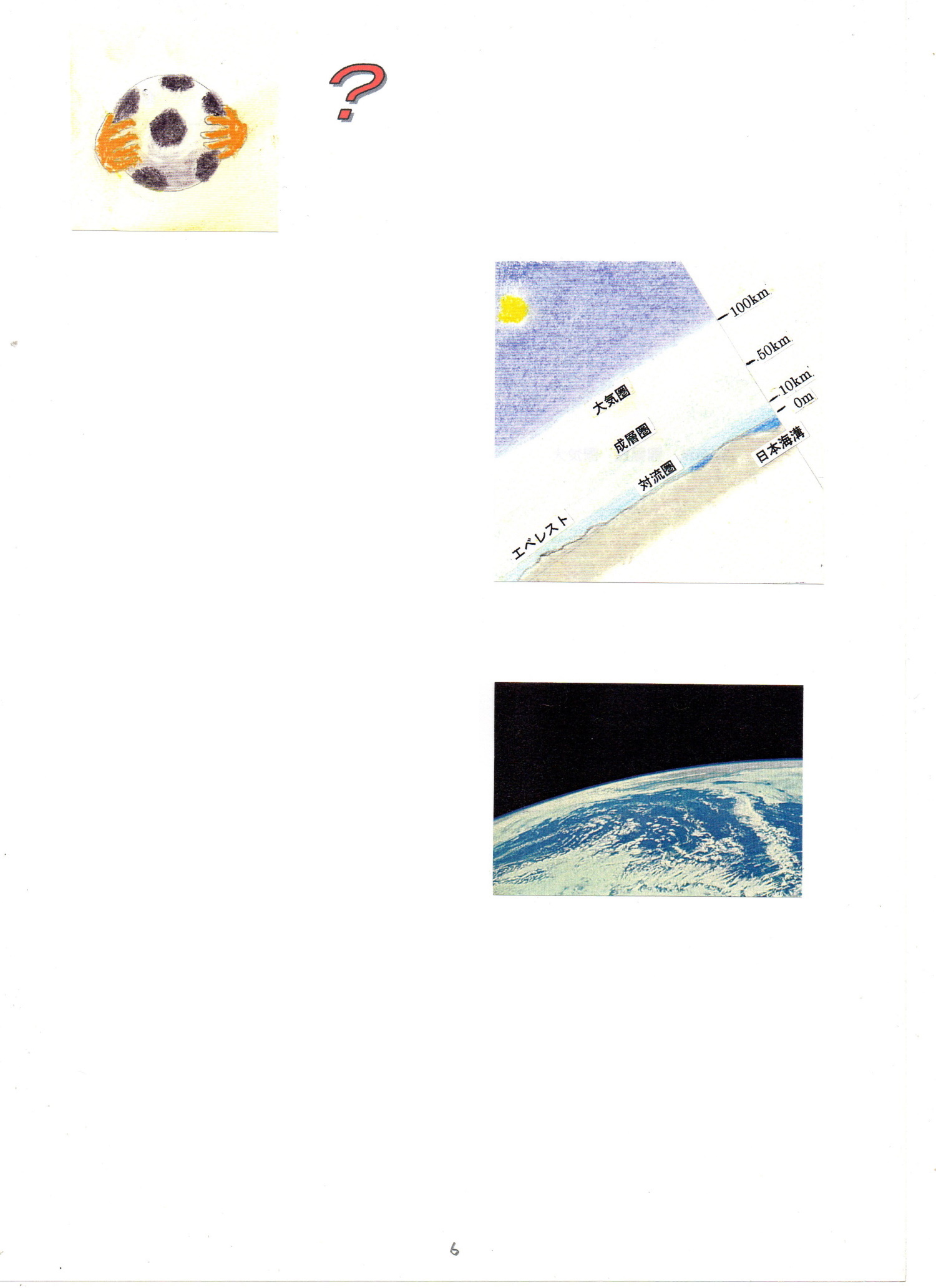

それでは海抜0mから山の上に向かって植物はどこまで生きられるだろう。

地球でいちばん高い陸地は8848mのエベレストだから植物はそれより上には生きられない。

実際には上の方はいつも雪や氷で覆われているからもっと低いところまでだ。

仮に、10,000mを垂直方向で植物が生きられる限界としてみると、10kmということになる。10kmは三浦半島の長さぐらいで、東京駅からディズニーランドまでの距離より短い。

地球儀で日本をさがすことはできても三浦半島をさがすことは難しいね。

地球上の10kmはそれほど小さい。そんな範囲でしか植物は生きられないし、森ができるのは温帯でも標高1,500mぐらいだからもっと薄い世界で、地球をサッカーボールとすると印刷された塗料の厚さぐらいだ。

同じようにたくさんの酸素を生み出して、海洋動物を育ててくれる海もいちばん深いところで10,000mぐらいだから、地球の 上ではテーブルにこぼした水よりも薄い。

サッカーボールを思いうかべてみよう。

地球をサッカーボールとすると、森やわたしたちが生きられる世界の厚さはどのくらいかな?

こんなリンゴの皮よりも薄い世界でわたしたちは植物や植物が元になっている動物を食べ、植物がつくる酸素を吸って生きながら、戦争をしたり核実験をしている。

こんな薄い世界が太陽のエネルギーを受け取って、植物が生き、私たちが生きられるちょうど良い温度が保たれている不思議を考えてほしい。そして、このことに植物と海が大きな役割を果たしていることも。

パート4 地球の時間と生物の時間

10才の誕生日おめでとう!きみはこの地球で10年をすごした。

お母さんやお父さんは40年ぐらい?

おばあさんやおじいさんは何年くらいかな?

きみは一人で突然生まれてきたわけではないから、祖先のそのまた祖先へとはてしなく戻ってみよう。

するとわたしたちもヨーロッパのひとたちも、アフリカの人たちもだんだん親戚になり、しまいには一つになる。

その時間はたったの10万年ぐらいらしい。

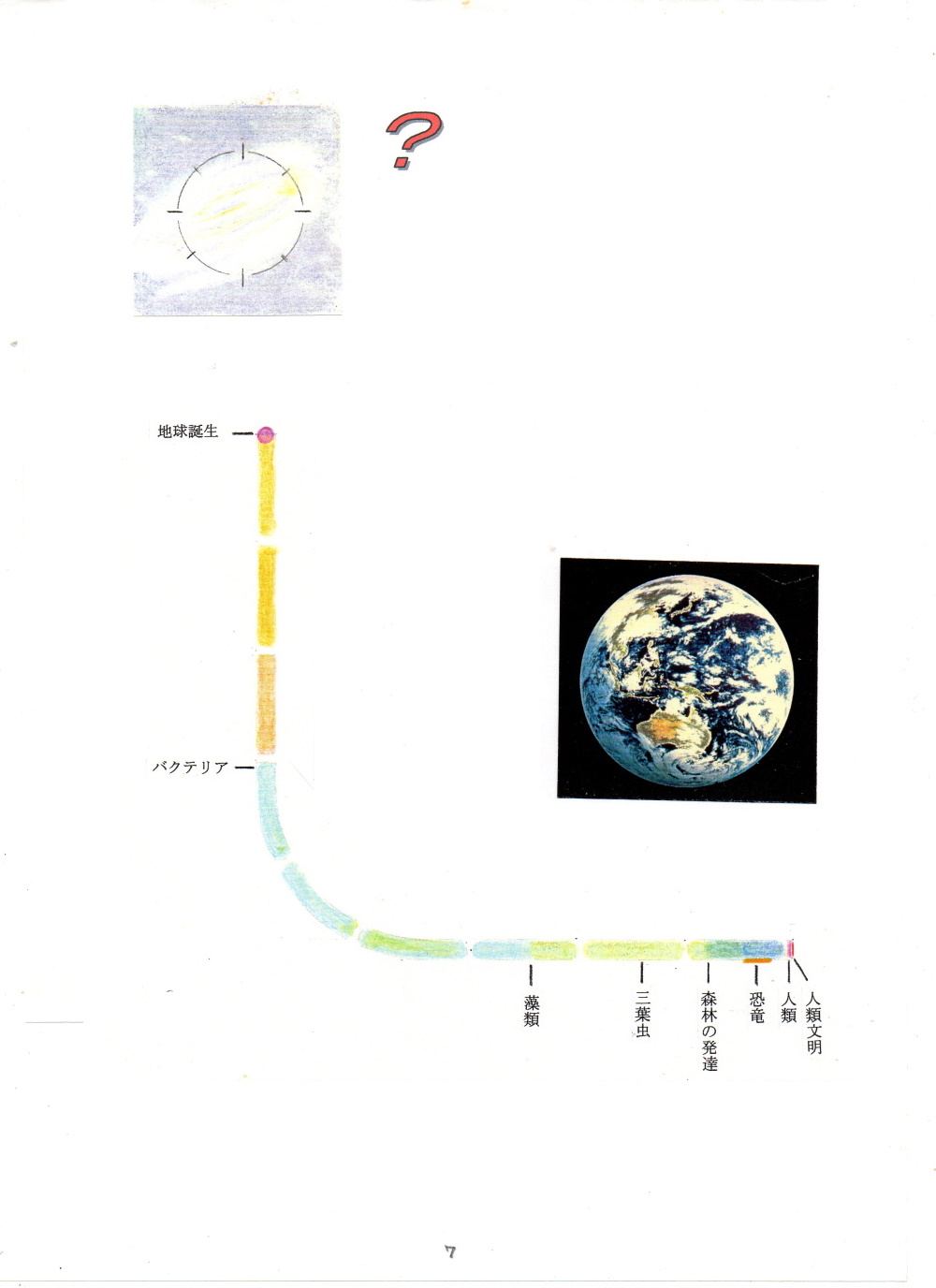

地球ができたのは46億年くらい前だと言われている。

原始的な生命が生まれたのが36億年前。

現在の石炭のもとになる植物が陸地を覆った石炭紀が3億5千万年前。

恐竜の時代が2億5千万年から6千5百万年前。

猿人が現れたのが400万年前で、ヒトが現れたのが10万年前。

そして人類の4大文明が生まれたのがたったの5~6千年前のことだ。

たとえば地球の時間を100mとすると、植物の時間は7m、恐竜の時間は4m、

人類文明の時間は1mmにもならないことは、みんな良く知っているよね。

こんな短い間に、私たち人類が地球で何をしてきたかが問題だ。

第3話 森と文明

パート1 森を消費する文明

人類は森が育てた木の実や動物を森からもらう狩猟採取の時代から、自分で農作物や家畜をやしない、それを蓄えることができるようになり、エジプト・メソポタミア・インダス・黄河の4大文明が生まれた。

今から6千年くらい前と言われている。

4大文明はみんな森が作った栄養たっぷりの土を川が運んでできた大地の上に生まれたけれど、人類は農耕や牧畜によって食糧を蓄え、生活を安定させることを学んだ。そして人類はさらに森を焼き払い伐り開いて農地を広げ、他の動物とはくらべようもない早さで子孫をふやして行ったんだ。

けれど4大文明はそのまま続かなかった。森が作った肥沃な土を使い果たしたのが一つの原因だろうと言われている。

森は人類が地球に現れる3億年以上も前から、たくさんの生物をつくり、やがて人類をも育てた。

森から生きるための食糧や火や材木をもらっていた時代、人々は森を崇め、恐れたにちがいない。

しかし農耕を始めた人類は、森そのものを燃やしたり農地や牧場に変えるようになって、爆発的に子孫を増やし続けた。

そして今では工業や情報産業などがもたらす豊かさ・便利さ・楽しさなど、これまでに無かった価値観が森とわたしたちの間にはいりこんだため、森や土が与えてくれる豊かさは見えにくくなってしまった。

けれど、この地球上でプランクトンのような小さな生物も含めて、植物が第1次生産者として存在し、太陽のエネルギーを動物が吸収できる形に変換する仕事をしていることは昔も今も全く変わりはしない。

森の価値を見失った文明は、地球上のいわゆる先進国に共通することだけれど、果たしてこんな文明が「グローバルスタンダード」で良いのだろうか。

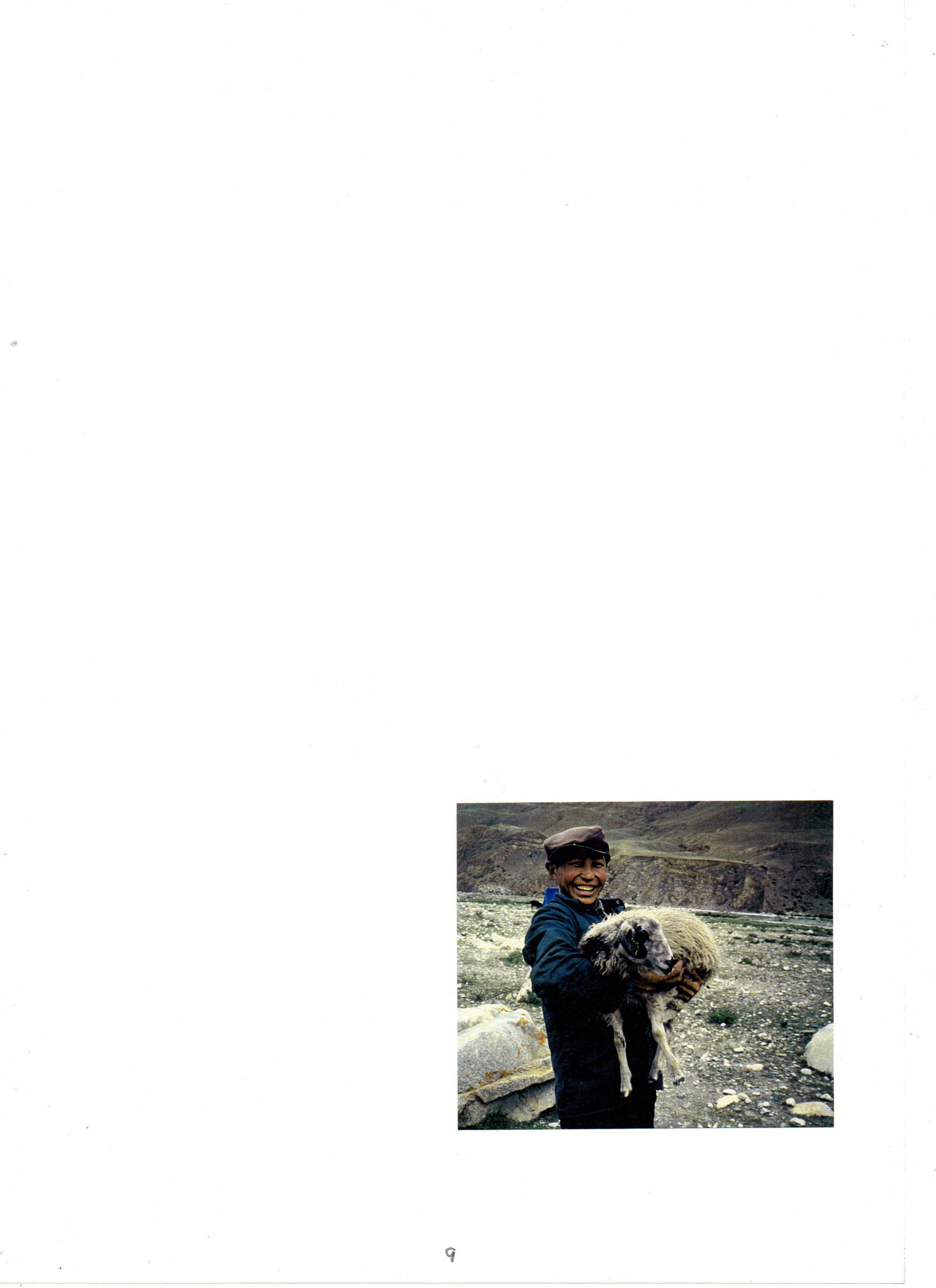

一方で、この地球上には今でも森と土と水の循環関係を大切にして、何千年も続いている文明も同時に存在していて、私たちが本当に持続可能な文明を考えるとき、まだそこから学ぶことだってできるんだ。

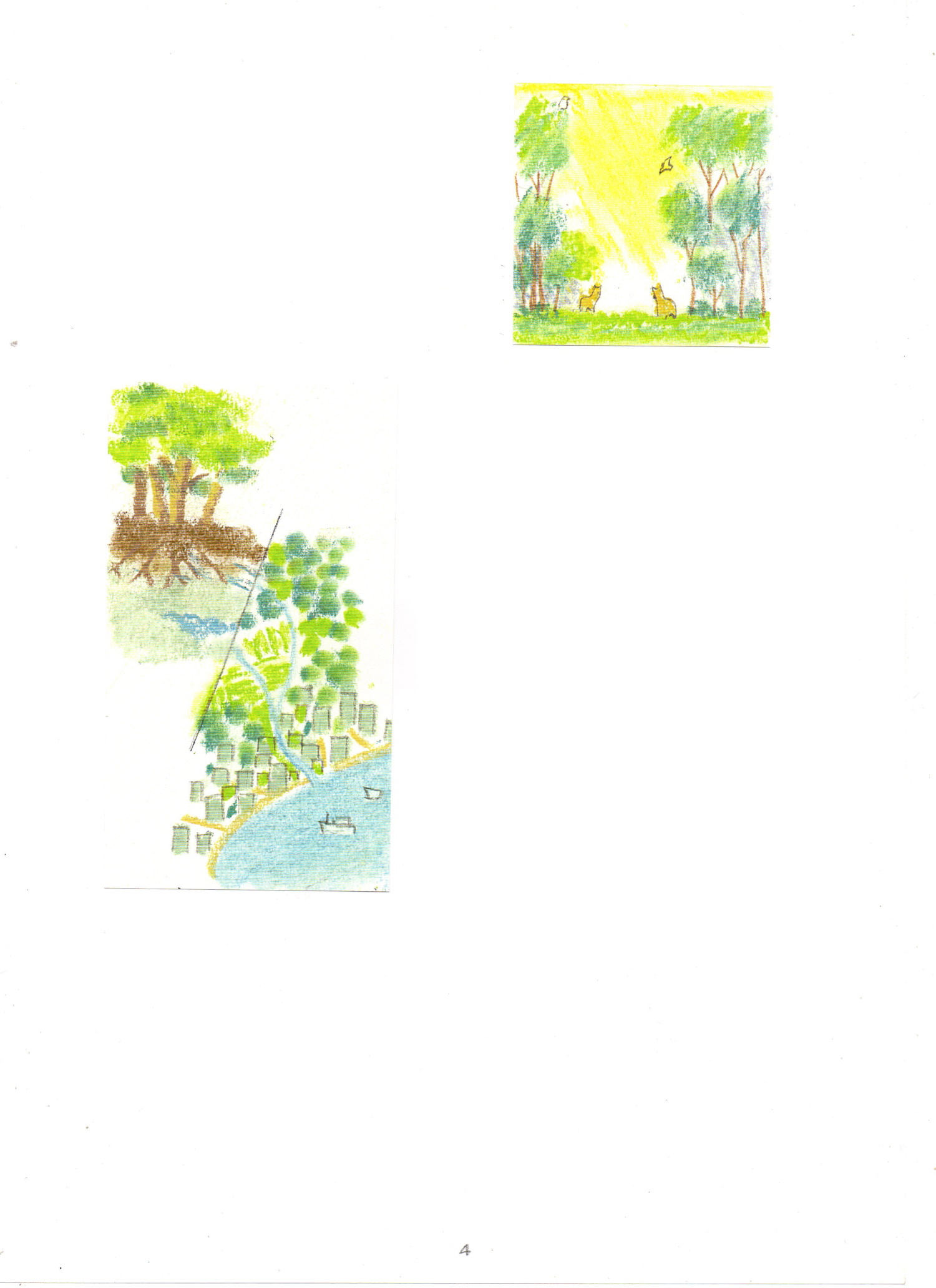

パート2 私たち日本の森

日本は平地の少ない島国で国土の約70%は山で、多くが自然の森に覆われている。これを「山の森」としよう。

次に自然の森を伐採して、材木 などのためにスギやヒノキを植林した森がある。これを「植林の森」としよう。

「山の森」と「植林の森」は大部分がわたしたちの街とはかけ離れた山の中にある。

さて、日本にはもう一つ

昔から人里の近くに、やはり自然林を伐採してナラやマツ・スギなどを植林してつくられた森がある。

これがいわゆる里山で、農業を中心とした生活に燃料や、肥料や、材木を供給してきた。

そればかりでなく、里山は多くの生きものを育てるところで、日本の昔話にでてくるような豊かな自然を育て、日本人の自然観もつくってくれたんだ。

これを「里山の森」としよう。

パート3 日本の森は?

里山の森

里山の中には昔から肥料を作るための草地が作られることが多く、奈良時代にはもう乱獲を防ぐ規則があったようだ。

そして歴史が進むと、産業の発展とともにより多くの燃料や肥料が必要になったから、明治時代の中頃には「里山の森」はどんどん切り倒され草ばかりのはげ山になって行ったんだ。

地球上の動物の中で人間だけは火を燃やさないと生きていかれない動物なんだね。

ところが、ちょうどこの頃から石炭・石油などの化石燃料や化学肥料が使われるようになって「里山の森」は生き残ったけれど、今度はだんだんと忘れられるようになった。

今では街の郊外に、すっかり小さくなった畑や、手入れもされずに荒れた「里山の森」がぽつんぽつんと残っているばかりだ。

植林の森

さてそれではスギやヒノキを育てている「植林の森」はどうだろう?

こちらも今では外国の森を伐った材木の方が安いため、見捨てられる森が多くなった。

手入れをしないと売れる材木にならないのだが、お金をかけて手入れをしても、元手にもならないので荒れるままになっているんだ。

「植林の森」については、自分たちの国の森を荒れたままに放置し、代わりに他の国の森を伐採して破壊しているという問題があることも知っておいて欲しい。

山の森

「山の森」はどうだろう。日本列島の山地の大部分を覆う森で、自然林だから手入れもいらない。

あまり心配ないように思われるけれど、山岳道路やダム工事や排気ガスの影響は受けているし、酸性雨の影響はかなり心配だ。

それというのも酸性雨の原因は日本ばかりではない。

すごい勢いで工業化がすすんでいるアジア大陸からも汚れた大気はながれてくるから、小さな日本列島の森にとっては深刻な問題だ。

だからといって、これもよその国のみの責任にはできない。なぜならアジアの工業化は、わたしたちの毎日の生活や産業・経済に深く関係しているからだ。

第4話 森と私たちが生きるしくみ

パート1 森と土と水=生物ベッドの仕組み

きみが飲んだペットボトルの水や、きみが呼吸した空気はどこへ漂流するか

考えてみたことがあるかな?きみの体で使われた水は、すぐに汗やおしっこに

なって外に出て一部は蒸散して大気に混じり、雲となり雨となって戻ってくる。

きみの口から出た空気はすぐに戻るのもあれば、上昇気流に乗って地球をめぐっ

てから戻るのもある。もちろん水も空気もその間に他の国の人たちや、植物や

動物の体を通り抜けたりもする。そしてどちらも膜のように薄い地球の対流圏の

中で毎日のように循環しているんだ。今日も私たちはその中に生きている。

世界は案外せまいんだ。

しっかりと覚えておいて欲しいことは、地球表面のフィルムのように薄い世界の中に、狂暴ともいえる太陽のエネルギーを受け止め、わたしたち生物全体が生きられるエネルギーに変換してくれる「しくみ」、すなわち森と土、そして森と土がたくわえた水と栄養、その水を海に運びながら生命を育む川があることだ。

(川は地球上で0.1%しかない陸の水を海に戻すことよりも、森が生産した栄養を海に運ぶ唯一の存在であることが重要だ)。川が運んだ栄養によって生命が満ちあふれる海。その海から雲となって森に帰る水。

こうした生命を生み出し育てる一連のしくみを、生物のゆりかごの意味で「生物ベッドの仕組み」と呼びたい。

この仕組みは地球上の生物を何億年も前から支えてきた、最も基本的で大切なシステムで、森が壊れることを心配するのは、それによって簡単に生物ベッド仕組みが壊れるからだ。

パート2 里山に埋もれているもの

日本の森の大部分は「山の森」(自然林)と「植林の森」(人工林)だから、まずはこれらの森を守ることが「生物ベッドのしくみ」を持続するために大切だ。けれどこれらの森を壊さない代わり外国の森を壊していては、地球全体の生物ベッドのしくみが持続できないよね。

しかも今私たちの生命を支えてくれるしくみの輪はとても大きくなって、外国にまで広がっている。

21世紀のわたしたちは、生物ベッドのしくみを壊さずに森を利用する方法を研究して、将来外国の木を伐るのをやめて再び日本の森を利用できるようにしなければならないのではないかな。

そのヒントが里山に

わたしたちが便利さを街に求めながらも窓辺に花を育て、ペットの動物を飼うのは、わたしたちの心と体が身近な自然とのふれあいを必要としているからではないだろうか。

今この時代に「里山の森」は「山の森」・「植林の森」に比べれば、とても小さいけれど、街の中や街の周りにあってとても身近な存在だ。おかげで鳥やトンボが家の庭にもやってくるし、四季の自然も楽しめる。

これも里山には土があり、生物の遺伝子が守り伝えられているからであって、土をはぎ取って造成された公園や、住宅地、農薬づけの畑にそういう生物的力はない。

森が元気に土をつくり続け、川がきちんと栄養を海に送り、海が生き生きと海洋生物を育む「生物ベッドのしくみ」を次世代に伝えることのできる街づくり、そして自分の国だけでなく外国の森にも心を及ぼすことのできる子どもを育てる街づくり、こういう街づくりを考える上で、里山の森は多くのことを教えてくれる貴重な存在なの です。

パート3 新しい文明

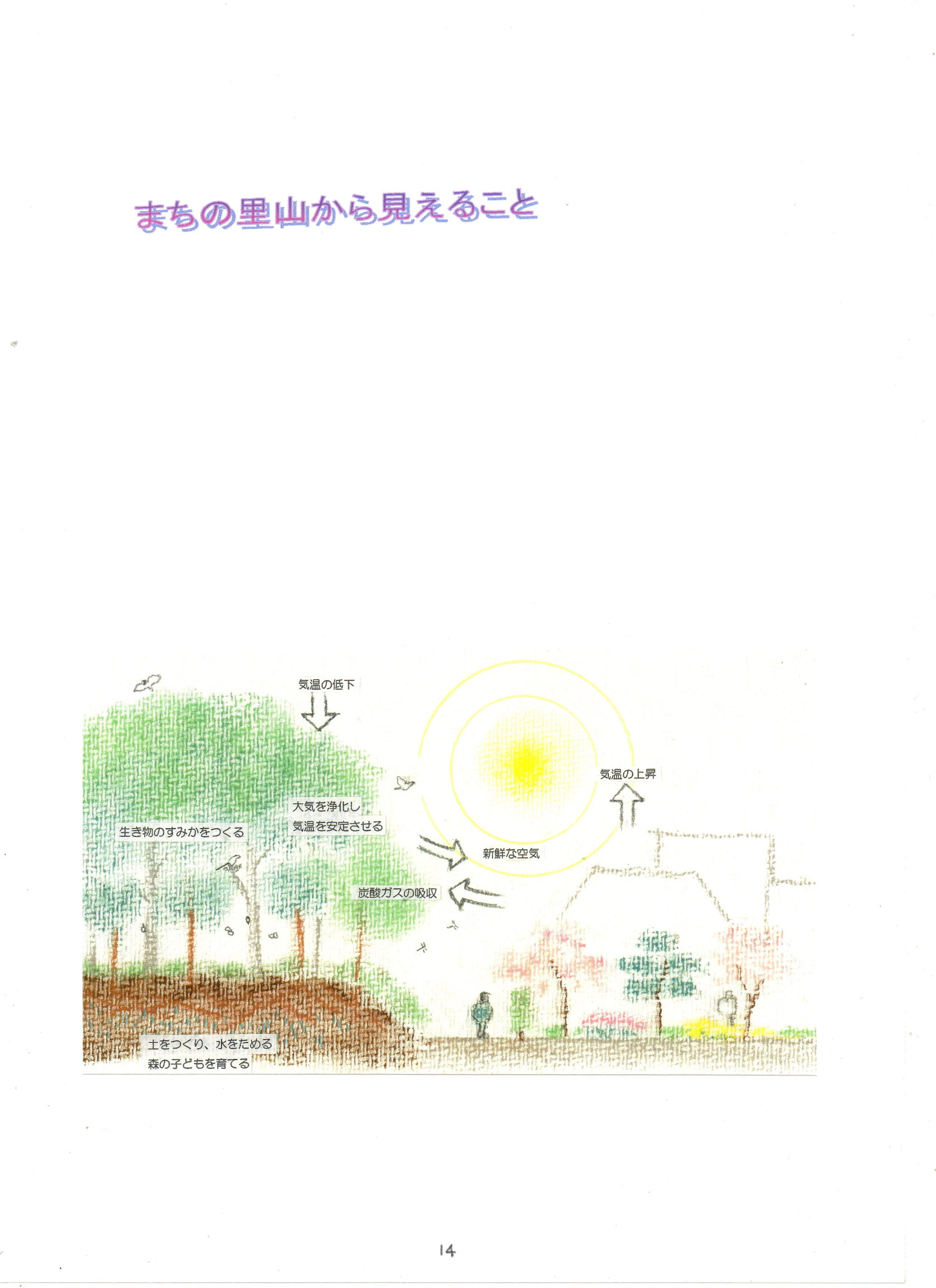

まちの里山から見えること

日本のあちこちで里山が見直されている。でも今の里山と、日本昔話に出てくる里山には大きな違いがある。昔の里山は、そこに住む農民はもちろん、町に住む人々の生活をささえてくれていた。

今はどうだろう?私たちは夜も明るく、土もなく、まるで全体が建物の中のようになった街の中で暮らしていて、里山は生活のためにどうしても必要な存在ではなくなっている。

それでも里山には、多くの生物の遺伝子が残っていて私たちはその気になれば里山の自然の一部を楽しみながら体験することはできる。

しかし、それだけが今の里山と私たちのつながりなのだろうか?もう少し時間をかけて里山とふれ合えば、本当は私たちがその気になろうと、なるまいと里山は毎日働き続け、今も私たちとつながっていることが見えてくる。

もう一度、薄くて閉ざされた地上10km、

水中10kmの薄くて閉ざされた世界を見てみよう

里山の森は一つ一つが小さな点だけれど、みんなつながっている。

たとえば利根川水源の山々の森をお母さんとすると、

お母さんの腕は関東平野全体にのびていて、

街の近くの里山はお母さんの手や指のような存在だ。

お母さんの腕はとぎれとぎれでも、お母さんの栄養を運ぶ川や、

大気と水の循環で海とつながろうとしている。

だから点のような里山も、こうした生物ベッドのしくみの一部として働いているんだ。

そして私たちがこのことに気づいて、生物ベッドのつながりを大切にするようになれば、

それは森を消費するだけではなく、新しい緑の文明の始まりになるかもしれない。